補助金・減税でお得にリフォーム

【子育てエコホーム支援事業】のご案内

新たな補助金制度でお得にリフォーム

対象となるリフォーム工事

次の➊~➌のいずれかに該当すること

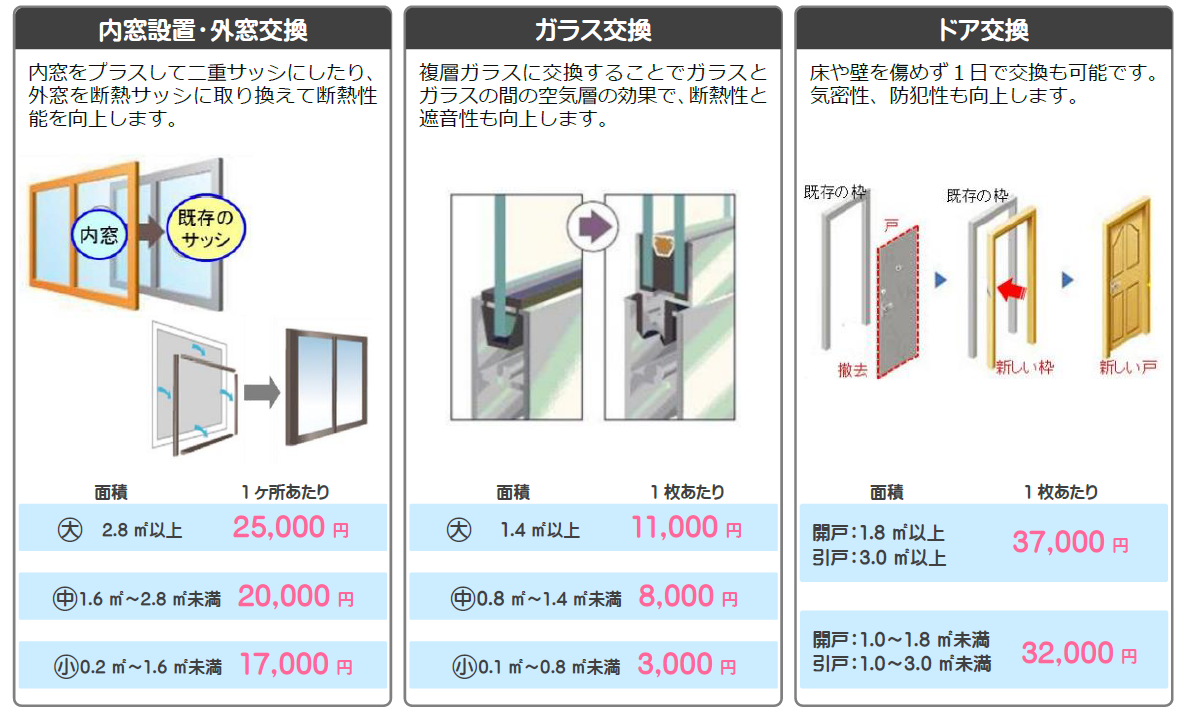

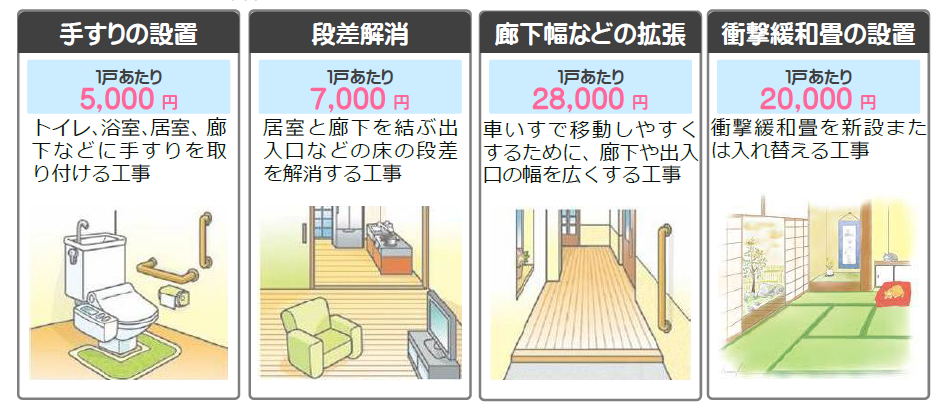

➊ 開口部の断熱改修

➋ 外壁,屋根・天井または床の断熱改修

➌ エコ住宅設備の設置

補助金の上限

◆ 子育て世帯・若者夫婦世帯

● 既存住宅を購入してリフォームを行う場合・・・・60万円

● 長期優良住宅の認定を受ける場合・・・・・・・・45万円

● 上記以外のリフォームを行う場合・・・・・・・・30万円

※子育て世帯・若者夫婦世帯とは、2021年4月1日時点において、18歳未満の子を有する世帯、

_夫婦のいずれかが39歳以下の世帯を指します。

◆ その他の世帯

● 長期優良住宅の認定を受ける場合・・・・・・・・30万円

● 上記以外のリフォームを行う場合・・・・・・・・20万円

補助金額

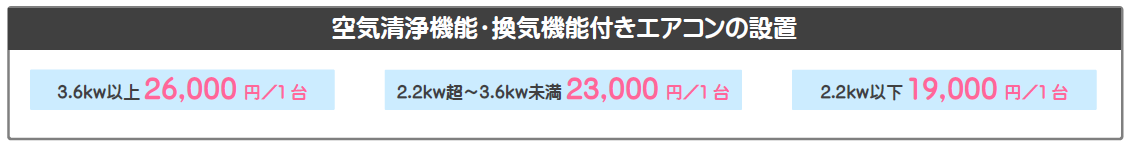

⑥ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

⑦ リフォーム瑕疵保険への加入

【涌谷町】木造住宅耐震改修工事助成事業

この助成金は、耐震改修工事を希望する方に、

町が工事費用の一部を助成し、皆様のお住まいの地震対策を支援するものです。

木造住宅耐震改修工事助成事業

対象住宅

涌谷町の「木造住宅耐震診断助成事業」の耐震診断により作成した

耐震計画に基づき、耐震改修工事を行う住宅

補助金額

最大60万円

申込受付期間

令和5年12月27日まで

対象となる住まい

- 木造平屋建てから3階建てまでの戸建住宅

- 過去に、同じ耐震改修工事助成を受けていない住まい

- 耐震改修と同時に耐震改修以外の箇所を修繕(補修)や模様替えする住まい

対象となる工事

- 申請前に耐震改修工事を着工していない工事

- 耐震改修工事費が125万円以上のもの

対象となる申請者

- 補助対象住宅の所有者の方

- 町税または市税を滞納していない方

【美里町】木造住宅耐震改修工事助成事業

この助成金は、耐震改修工事を希望する方に、

町が工事費用の一部を助成し、皆様のお住まいの地震対策を支援するものです。

木造住宅耐震改修工事助成事業

対象住宅

美里町の「木造住宅耐震診断助成事業」の耐震診断により作成した

耐震計画に基づき、耐震改修工事を行う住宅

補助金額

最大100万円

【 補助対象工事費の5分の4以内(最大100万円) 】

申込み期間

令和5年6月1日~令和5年12月20日

対象となる住まい

- 木造平屋建てから3階建てまでの戸建住宅

- 過去に、同じ耐震改修工事助成を受けていない住まい

対象となる工事

- 申請前に耐震改修工事を着工していない工事

対象となる申請者

- 補助対象住宅の所有者の方

- 町税または市税を滞納していない方

【涌谷町】木造住宅耐震診断助成事業

この助成金は、住まいの地震に対する安全性の確保・向上を図り、

震災に強い町づくりを目指すために、

「耐震診断」を希望する方に、町が「木造住宅耐震診断士」を派遣し、

その調査と診断に係る費用の一部を助成し、

皆様のお住まいの地震対策を支援するものです。

木造住宅耐震診断助成事業

費用負担

8,400円~39,800円

※延床面積が200㎡を超える場合、自己負担額が変わります。

- 201~270㎡以下 ・・・・・ 18,600円

- 271~340㎡以下 ・・・・・ 29,300円

- 341㎡~ ・・・・・ 39,800円

耐震診断を受けるには一般的に15万円程度かかりますが、

そのうち14万円を町が負担してくれるので、

自己負担額 8,400円で耐震診断を受ける事ができる制度です。

対象住宅

【建築時期】 昭和56年5月31日以前に建てられた木造戸建て住宅

【建物の用途】戸建て住宅(一部店舗などの併用住宅も含む)

【建物の構造】木造在来軸組構法または枠組壁構法

【建物の階数】平屋建て ~ 3階建て

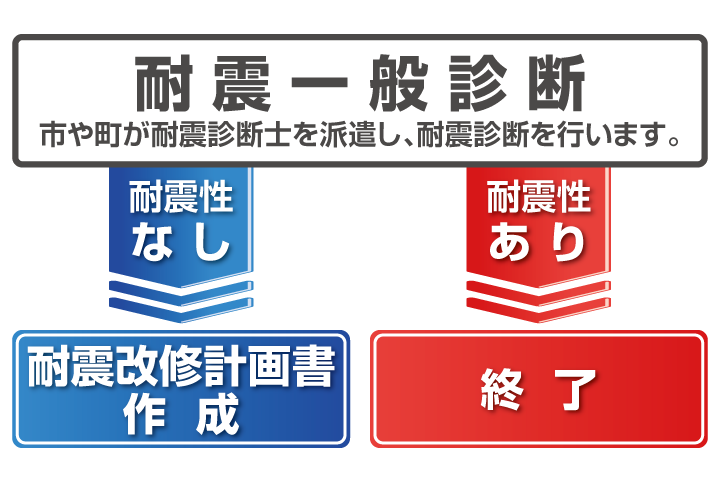

上の図をご覧の様に、耐震一般診断の結果が、

「耐震性なし」の判定が出た場合には、

耐震一般診断を行った耐震診断士が耐震改修計画書を作成します。

そして、この耐震改修計画書に基づき、耐震改修工事を行う場合は、

工事費用の一部を助成する「木造住宅耐震改修工事助成事業」も行っています。

【大崎市】木造住宅耐震診断助成事業

この助成金は、住まいの地震に対する

安全性の確保・向上を図り、震災に強い町づくりを目指すために、

「耐震診断」を希望する方に、市が「木造住宅耐震診断士」を派遣し、

その調査と診断に係る費用の一部を助成し、

皆様のお住まいの地震対策を支援するものです。

木造住宅耐震診断助成事業

費用負担

8,400円~39,800円

※延床面積が200㎡を超える場合、自己負担額が変わります。

- 201~270㎡以下 ・・・・・ 18,900円

- 271~340㎡以下 ・・・・・ 29,300円

- 341㎡~ ・・・・・ 39,800円

耐震診断を受けるには一般的に15万円程度かかりますが、

そのうち14万円を市が負担してくれるので、

自己負担額 8,400円で耐震診断を受ける事ができる制度です。

対象住宅

昭和56年5月31日以前に建てられた木造戸建て住宅

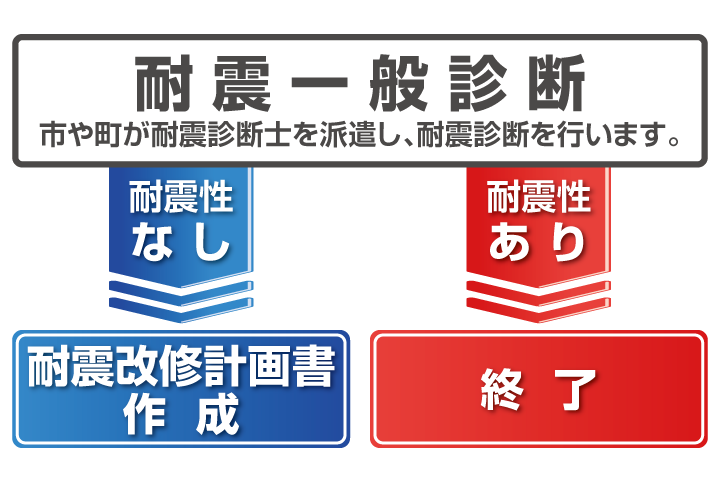

上の図をご覧の様に、耐震一般診断の結果が、

「耐震性なし」の判定が出た場合には、

耐震一般診断を行った耐震診断士が耐震改修計画書を作成します。

そして、この耐震改修計画書に基づき、耐震改修工事を行う場合は、

工事費用の一部を助成する「木造住宅耐震改修工事助成事業」も行っています。

【涌谷町】合併浄化槽設置の助成金制度

涌谷町では、町で下水配管がされない地域で、

合併浄化槽を設置したい方へ補助金を交付しています。

補助金の額は、合併浄化槽の大きさによって決まっています。

合併浄化槽設置の助成金制度

補助金額

【5人槽】 332,000円

【7人槽】 414,000円

※浄化槽の人槽選定については居住人員など使用状況により、

人槽算定値を増減することになりますので、事前に町の水道課へご相談ください。

合併浄化槽設置補助を受けるための条件は、以下の通りです。

条件

- 専用住宅または店舗兼用住宅である。

- 住宅を借りている場合は、賃借人の承諾を得ていること。

- 町税、水道料金などの滞納がない。

【美里町】木造住宅耐震診断助成事業

この助成金は、住まいの地震に対する安全性の確保・向上を図り、

震災に強い町づくりを目指すために、「耐震診断」を希望する方に、

町が「木造住宅耐震診断士」を派遣し、

その調査と診断に係る費用の一部を助成し、

皆様のお住まいの地震対策を支援するものです。

木造住宅耐震診断助成事業

費用負担

8,400円~39,800円

※延床面積によって負担額が異なります。

- 200㎡以下・・・・・・・・ 8,400円

- 201~270㎡以下 ・・・・・ 18,900円

- 271~340㎡以下 ・・・・・ 29,300円

- 341㎡~ ・・・・・ ・・・ 39,800円

耐震診断を受けるには一般的に15万円程度かかりますが、

そのうち14万円を町が負担してくれるので、

自己負担額 8,400円で耐震診断を受ける事ができる制度です。

申込受付期間

令和5年6月上旬~令和5年12月20日

対象住宅

【建築時期】 昭和56年5月31日以前に建てられた木造戸建て住宅

【建物の用途】戸建て住宅(一部店舗などの併用住宅も含む)

【建物の構造】木造在来軸組構法または枠組壁構法

【建物の階数】平屋建て ~ 3階建て

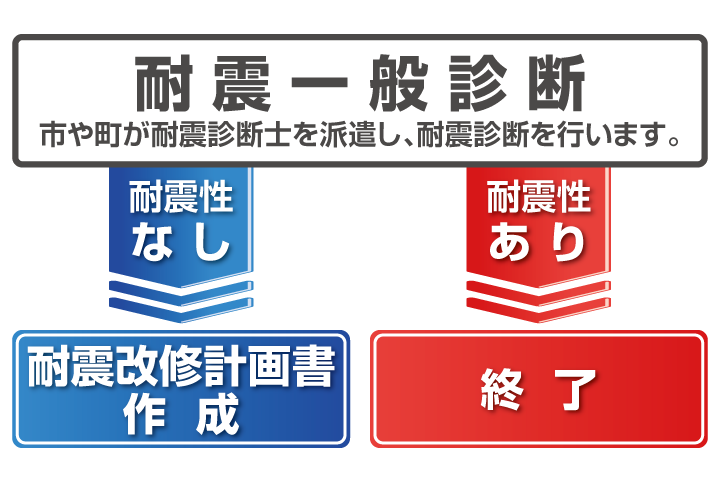

上の図をご覧の様に、耐震一般診断の結果が、

「耐震性なし」の判定が出た場合には、

耐震一般診断を行った耐震診断士が耐震改修計画書を作成します。

そして、この耐震改修計画書に基づき、耐震改修工事を行う場合は、

工事費用の一部を助成する「木造住宅耐震改修工事助成事業」も行っています。

【涌谷町】宅内排水設備整備補助金制度

涌谷町では、汲み取り便所や単独浄化槽・合併浄化槽から、

下水道へ接続するための工事費の一部が補助される制度があります。

宅内排水設備整備補助金制度

補助金額

配管の施工距離から20mをひいた距離 1mあたり2,000円(最大10万円)

(奨励金計算例)【配管の距離】42mの場合

◆補助額

配管の距離 1mあたりの補助金額

( 42m – 20m) × 2,000円 = 44,000円

合計 4.4万円

対象となる申請者 ※1~3すべてに該当する方

- 建て替え又は、増改築等により、汲み取り便所又は浄化槽から下水道へ接続する工事である。

- 個人所有の一般住宅及び店舗併用住宅である。

- 町税、固定資産税、国民健康保険税、水道料金等の滞納が無い

【美里町】下水道接続奨励金

美里町では、汲み取り便所や単独浄化槽・合併浄化槽から、

下水道へ接続するための工事費の一部が補助される制度があります。

下水道接続奨励金

募集件数:予算がなくなり次第終了

補助金額

補助金額

補助金額+加算額の合計額で、1棟あたり最大20万円

基礎額

住宅1棟あたり10万円(定額)

加算額

宅外の配管の施工距離から20mをひいた距離 1mあたり3,000円(最大10万円)

(奨励金計算例)【配管の距離】60mの場合

◆基礎額 10万円

◆加算額

配管の距離 1mあたりの補助金額

( 60m – 20m) × 3,000円 = 120,000円

限度額 10万円

合計 20万円

対象となる申請者 ※1~4すべてに該当する方

- 建て替え又は、増改築等により、汲み取り便所又は浄化槽から下水道へ接続する工事である。

- 住宅(店舗兼住宅、アパート等の集合住宅も含む)である。

- 町税、水道料金、公共下水道受益者負担金等の滞納が無い

- 平成29年4月1日以降に供用開始される区域の方で、供用開始の日から3年以内に工事の計画を申請し、完成させる工事である

必要な書類

☐ 【美里町】下水道接続奨励金交付申請書

☐ 排水設備等工事完成届

☐ 町税等納付状況確認承諾書

【美里町】合併浄化槽設置の助成金制度

美里町では、町で下水配管がされない地域で、

合併浄化槽を設置したい方へ補助金を交付しています。

補助金の額は、合併浄化槽の大きさによって決まっています。

合併浄化槽設置の助成金制度

補助金額

- 【5人槽】 332,000円

- 【7人槽】 414,000円

- 【10人槽】 548,000円

※浄化槽の人槽選定については居住人員など使用状況により、

人槽算定値を増減することになりますので、事前に町の水道課へご相談ください。

合併浄化槽設置補助を受けるための条件は、以下の通りです。

募集期間

令和5年5月~予算がなくなり次第終了

対象となる申請者

- 公共下水道事業の事業認可区域外および農業集落排水事業採択区域外で、補助金の交付決定通知書を受けた日から令和6年3月10日までに工事を完了し実績報告書を提出できる方

条件

- 専用住宅または店舗兼用住宅である。

- 住宅を借りている場合は、賃借人の承諾を得ていること。

- 町税、水道料金などの滞納がない。